Анна Владимировна Зданович, преподаватель кафедры иконописи Иконописного факультета МДА

«Древняя икона, как вдохновение иконописца»

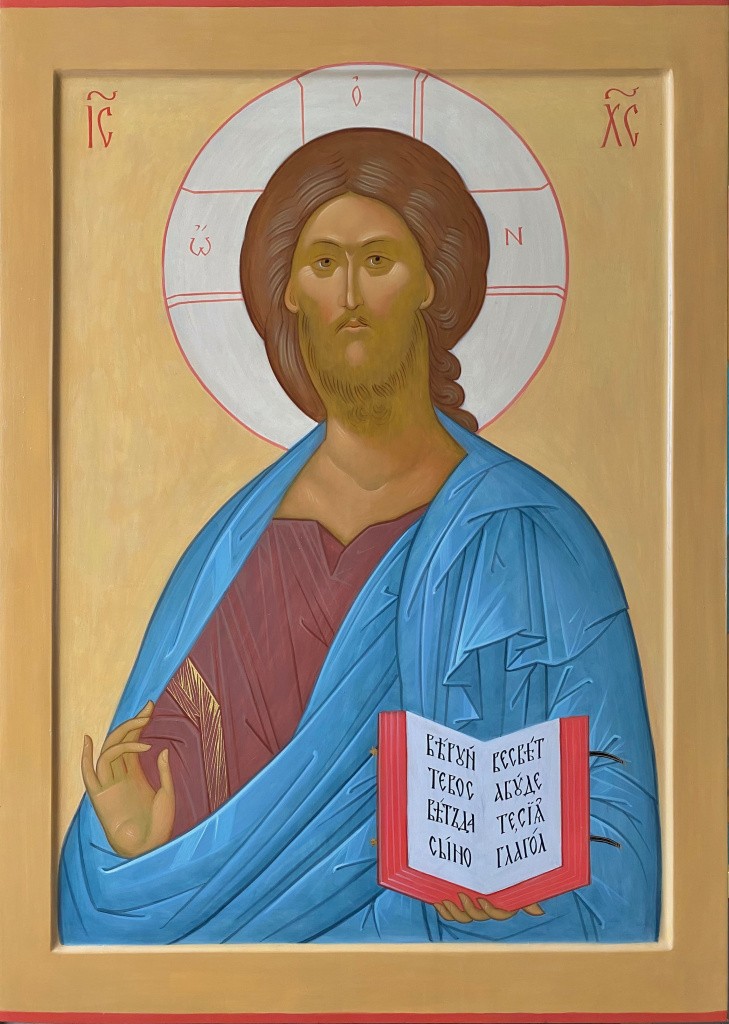

Анна Владимировна является автором икон: прпп. Петр и Феврония Муромские в Хотьковский женский монастырь, Спас на престоле в придел Пророка Илии кафедрального собора г. Томска, Царские врата для Черниговского Елецкого женского монастыря. Участвовала в росписях храмов праведного Иоанна Кронштадского в Гамбурге и вмц. Екатерины в Риме. Возглавляла и расписывала кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы и Святых Царственных мучеников в Лондоне, храм-часовню свт. Иоанна Златоуста при храме ап. Андрея Первозванного в г. Риверсайд (Калифорния).

Уважаемая Анна Владимировна, расскажите, пожалуйста, о Вашем пути к иконописи.

– На втором курсе института я поехала на каникулах в Пюхтицкий женский монастырь. В тот год был юбилей монастыря и велось много реставрационных работ. Меня пригласили помогать в иконописную мастерскую. Так я познакомилась с монахиней Митрофанией, ученицей Марии Николаевны Соколовой (монахини Иулиании). Я стала приезжать в свободное время. В основном занимались плащаницами, мне давали выполнять небольшие лики ангелов в реалистической манере. Если работы было не много, я копировала акварелью на бумаге какой-нибудь фрагмент иконы, как сейчас это происходит на приемных экзаменах, а матушка Митрофания исправляла ошибки и показывала, что нужно делать. Собственно, с этого и началось мое обучение иконописи. На второй год она мне сказала, что в Лавре открылась Иконописная школа (тогда было такое название), можно поехать поучиться по-настоящему. Так я стала студенткой Московской Духовной Академии, а когда закончила учебу, мне предложили остаться преподавать.

Расскажите поподробнее о своих студенческих годах учёбы в МДА.

Учиться было очень интересно, помню, что мы все силы вкладывали в учебу, но на первом месте всегда была икона, а теоретические предметы были скорее обязанностью. Наверное современному поколению будет интересно узнать, что мы сами собирали и готовили пигменты. Сейчас все можно купить в специализированных магазинах, а тогда иконописцы делились сведениями, где можно красивой земли накопать. У нас было несколько таких экспедиций, из которых мы привозили рюкзаки камней и земли, измельчали и промывали все это, делали пробы. Самым удивительным впечатлением было собирать небольшие мягкие камушки на берегу Ферапонтовского озера. Чтобы проверить цвет, нужно было чиркнуть этим камушком по обычному серому валуну и выходили полоски нежных оттенков, светло зеленые и фиолетовые, очень похожие на цвета росписи Дионисия в Рождественском соборе. Часть этих самодельных пигментов у меня до сих пор хранится.

Расскажите, пожалуйста, по окончании обучения в МДА с какими проектами Вы начали работать?

Первый большой проект мы, как группа выпускников, выполнили сразу после окончания учебы. Это был иконостас в один из храмов г. Магадан. Мы тогда впервые писали большие иконы, было очень интересно, но и трудно — опыта ведь совсем еще не было. Думаю, только молитвами владыки Ростислава, нашего заказчика, мы смогли эти иконы закончить. Постепенно стала появляться уверенность в своей работе. Мы все время пытались найти новые технологии, искали древние тексты — руководства по иконописи, старались узнать что-нибудь полезное у других иконописцев. С годами пришло понимание, что основной секрет мастерства не в технологии, т.е. не в том, какими именно белилами выполнять, например, пробел, а в глубоком осознании художественных задач.

А какие сейчас задачи ставятся перед студентом иконописцем?

Задач много интересных и они разные на разной стадии обучения, но самым главным остается внимательное изучение древних памятников. Никогда нельзя забывать про это. Сейчас можно найти много очень качественного фотоматериала и в этом у современных студентов есть большое преимущество перед, скажем, тем временем, когда мы учились. Но по-прежнему совершенно необходимо работать с древней иконой напрямую, т.е. в музее. Понятно, что зачастую это технически трудно осуществимо и все-таки нужно стараться попасть в музей при любой возможности. Еще, как мне кажется, необходимо уделить особое внимание изучению истории иконописи и сопутствующим богословским дисциплинам, чтобы понять как и для чего икона создавалась. Хочу посоветовать студентам иконописцам читать труды Ольги Сигизмундовны Поповой и ее ближайших учеников.

Как это учитывается в сегодняшнем иконописном образовании?

Сейчас планируются стажировки для студентов и преподавателей школ дальних регионов России, включающие музейную практику. Я думаю, это будет очень результативно. У ребят появится возможность посетить другие учебные духовные заведения и столичные музеи.

Расскажите, пожалуйста, о своем участии в проекте «Лики святых заступников Руси»?

Как и мои коллеги, я вела занятия для группы преподавателей из других иконописных школ. Мы вместе выбрали образцы (работы студентов старших курсов нашего факультета, выполненные во время музейной практики), которые стажирующиеся должны были скопировать за время пребывания в Лавре. Это интересный момент — ведь все они люди взрослые и уже давно занимаются иконописью, а во время курса им предлагается взять фрагмент иконы и просто как можно точнее его скопировать. Могу сказать, что работали все с огромным энтузиазмом. Было очень радостно видеть, как люди получают ответы на вопросы, которые их давно беспокоили, получают новые базовые знания. Особенность тех групп, которые занимались у меня, была в том что мы дополнительно выполнили задание по освоению техники фрески по сырой штукатурке. Такой курс у нас проводится для наших студентов. Для этого известковый раствор укладывается в специально подготовленный ящик и, пока штукатурка не высохла, выполняется фрагмент древней настенной живописи. Это очень увлекательное задание, в основном знакомство с технологией. Есть особенности и художественные задачи, присущие только стенописи и мы их обсудили в процессе работы над фрагментом. Важно отметить, что писать по сырому приходится быстро, для этого нужна серьезная подготовка, прежде всего крепкий рисунок. Есть особенности высыхания различных красок. По мимо этого, мы так же поговорили о композиции в пространстве храма.

Как проходили практические занятия у Ваших групп в рамках стажировок?

Во время занятий в группе всегда была очень хорошая, творческая атмосфера. Задания были выбраны самые разные в соответствии с пожеланиями и уровнем стажирующихся: от больших и сложных ликов до небольших фрагментов праздничных икон. В первой группе много времени было потрачено на рисунок, но думаю, что и это было важным этапом, так как мы разбирали основные возможные ошибки, а также поговорили о необходимости тщательного, продуманного рисунка в каждой работе. Хочу со своей стороны отметить, что технически практика была организована очень хорошо, никаких препятствий в работе не было. Уверена, что наши стажирующиеся увезли домой новые ценные знания, а также свои работы, который смогут в дальнейшем использовать, как образцы для учебного процесса.

Источник: Учебный комитет