Илья Сергеевич Рязанов, ассистент кафедры церковной истории

70-летие освящения Покровского академического храма

Покровский академический храм Московской духовной академии был утерян ею с закрытием самой Академии в 1919 году. Помещения храма пережили несколько этапов использования различными организациями, и к возвращению в 1948 году духовной школы в стены обители преподобного Сергия храм пребывал в запустении, последним пользователем был кинотеатр. Академия была вынуждена совершать богослужения в Елизаветинском зале Царских чертогов, тогда актовом зале, а Литургии в действующих храмах Лавры.

Переломным стал 1954/1955 учебный год. В октябре 1954 года в присутствии академической администрации и городских властей был составлен акт о передаче здания Загорского дома культуры, так именовался бывший храм, духовным школам. Причиной этого события стало возведение в городе Дворца культуры, строительство которого началось еще в 1948 году по проекту архитектора Н.А. Митлина. После акта передачи помещений началась интенсивная подготовка к воссозданию храма, который требовал капитального ремонта. Для его восстановления было образовано два комитета: один по строительству, второй по устройству храма. Первый возглавил личный секретарь Святейшего Патриарха Алексия I Д.А. Остапов. В состав также вошли ректор протоиерей Константин Ружицкий, инспектора Н.П. Доктусов, секретарь совета Академии доцент Н.И. Муравьев, эконом Б.Е. Федотов, бухгалтер И.Я. Туманов, инженер П.И. Булычев, а также двое учащихся духовных школ — А. Кохно и А. Шнуровозов. А второй комитет возглавил наместник Лавры, будущий Патриарх, архимандрит Пимен (Извеков). В ее составе были: доцент архимандрит Сергий (Голубцов), помощник инспектора доцент иеромонах Филарет (Денисенко), доцент священник Константин Нечаев, библиотекарь иеромонах Афанасий (Кудюк), а также студенты А. Остапов и А. Кравченко.

Официальной датой начала восстановительных работ стало 30 декабря 1954 года. Архимандрит Пимен (Извеков) по благословению Патриарха в помещении будущего храма 21 января в 11 часов совершил молебен, на котором присутствовали члены строительного комитета, некоторые преподаватели, учащиеся и рабочие. Ректор Академии находился в отпуске. Наместник призвал всех присутствующих помолиться о даровании сил труженикам, восстанавливающим храм.

Предстояло разобрать сцену клуба, театральные балконы и кинобудку, пристроенную к сгоревшей алтарной части храма, вскрыть и полностью восстановить заложенный купол, заделать пробоины в стенах и оштукатурить все помещения. Необходимо было также восстановить десять окон с восточной и южной сторон храма. Учитывая указание Святейшего Патриарха о том, что работы должны носить фундаментальный характер и окончиться ко дню Святой Пасхи, решили роспись стен и сводов храма отложить до более подходящего времени. С самого начала в восстановлении храма принимали участие добровольцы из числа учащихся. Основные работы были сосредоточены на устройстве пола, новых рам, дверей, потолка, установке иконостаса, устройстве хоров и т.д. Завершить работы ко дню Святой Пасхи не получилось. Они закончились к середине мая.

Под непрестанным контролем Патриарха Алексия (Симанского), при постоянном непосредственном участии Д.А. Остапова и всех членов восстановительной комиссии помещение храма преображалось с редчайшей быстротой. Строительство часто посещали протоиерей Константин Ружицкий, инспектор Н.П. Доктусов, и секретарь совета Академии Н.И. Муравьев. Возрождение храма было одной из главных забот Патриарха Алексия, который воспринимал его как необходимое, ничем не заменимое в воспитательно-практических целях училище благочестия.

Комиссия по восстановлению храма обратилась к отцам настоятелям московских церквей с воззванием о передаче для открывающегося академического храма лишних богослужебных книг, предметов церковной утвари, мебели и т.д. На это воззвание откликнулись многие настоятели, и вскоре в распоряжение Академии стало поступать все необходимое для будущей ризницы. Приемом всех поступающих вещей для академического храма заведовал иеромонах Пимен (Хмелевский).

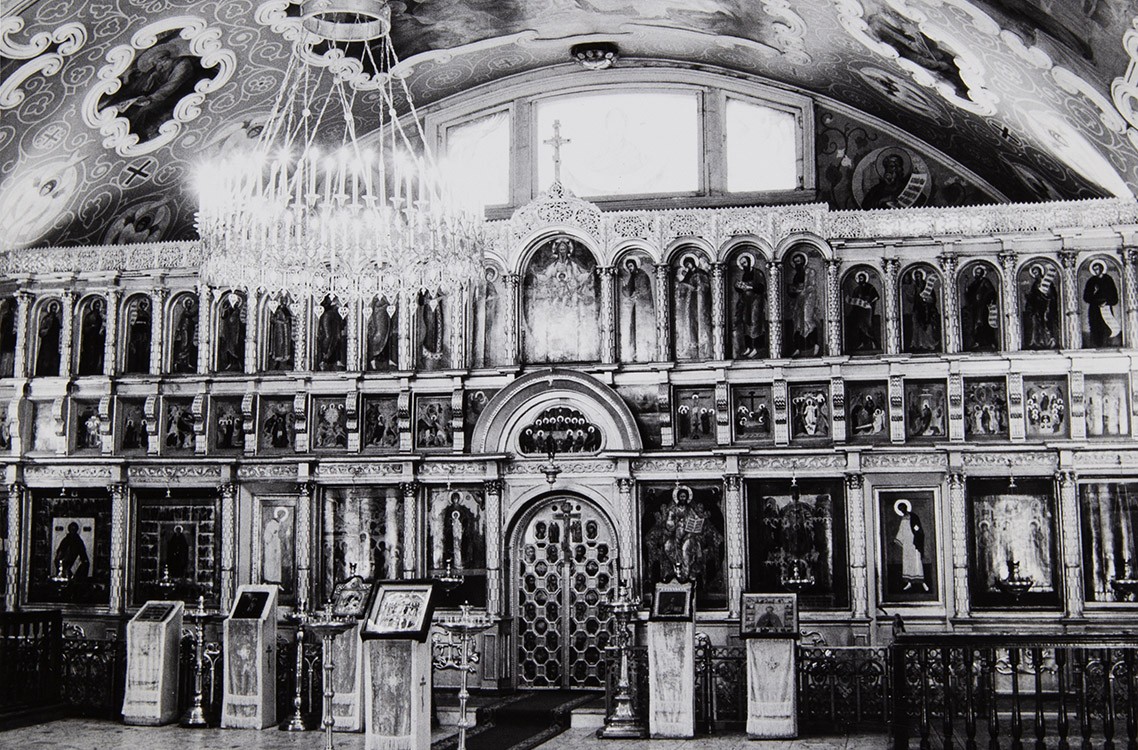

16 мая состоялось совещание администрации Академии, которое проводил ректор с участием благочинного, ризничего и регентов для установления порядка освящения академического храма. В пятницу, 20 мая, в 18 часов, накануне праздника святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, в помещении академического храма (вне алтаря), в канун его освящения, состоялось торжественное всенощное бдение с освящением воды. Богослужение совершал ректор протоиерей Константин Ружицкий и академическое духовенство. При пении пасхального канона после всенощного бдения были освящены все нижние помещения под храмом. 21 мая, в субботу, в день памяти святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, освятили сам храм. Величественную строгость храму придал иконостас XVII века, который был перемещен сюда из московского храма преподобного Харитона Исповедника, что в Огородниках.

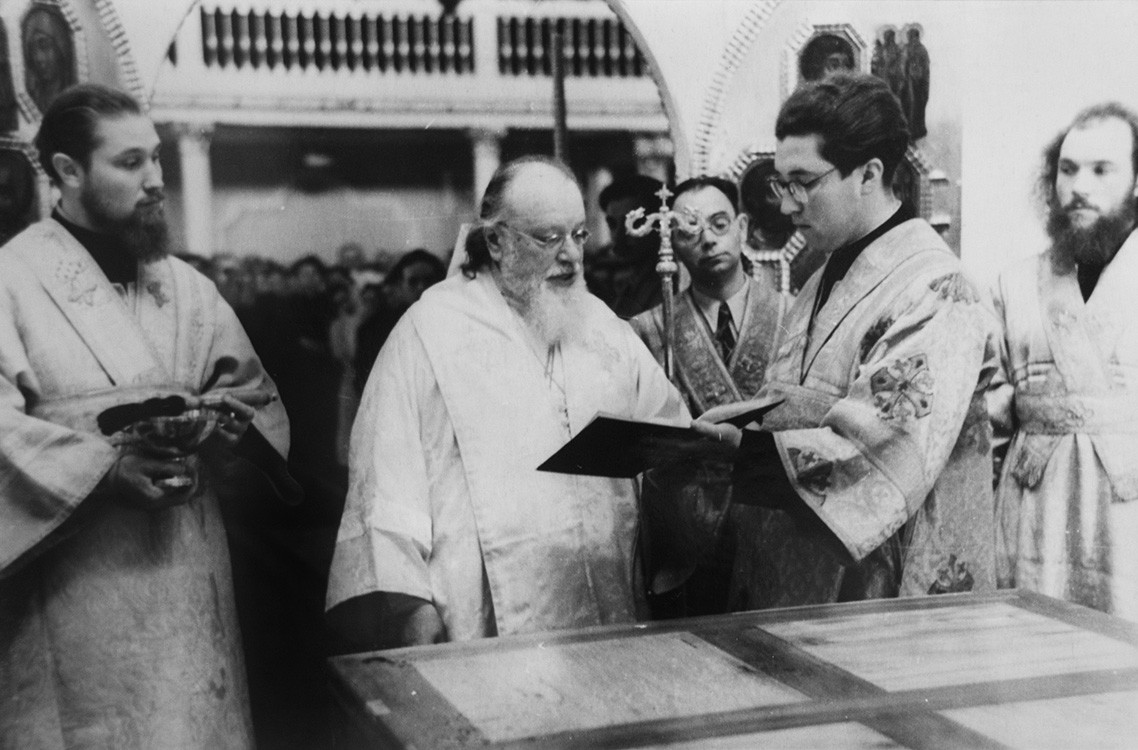

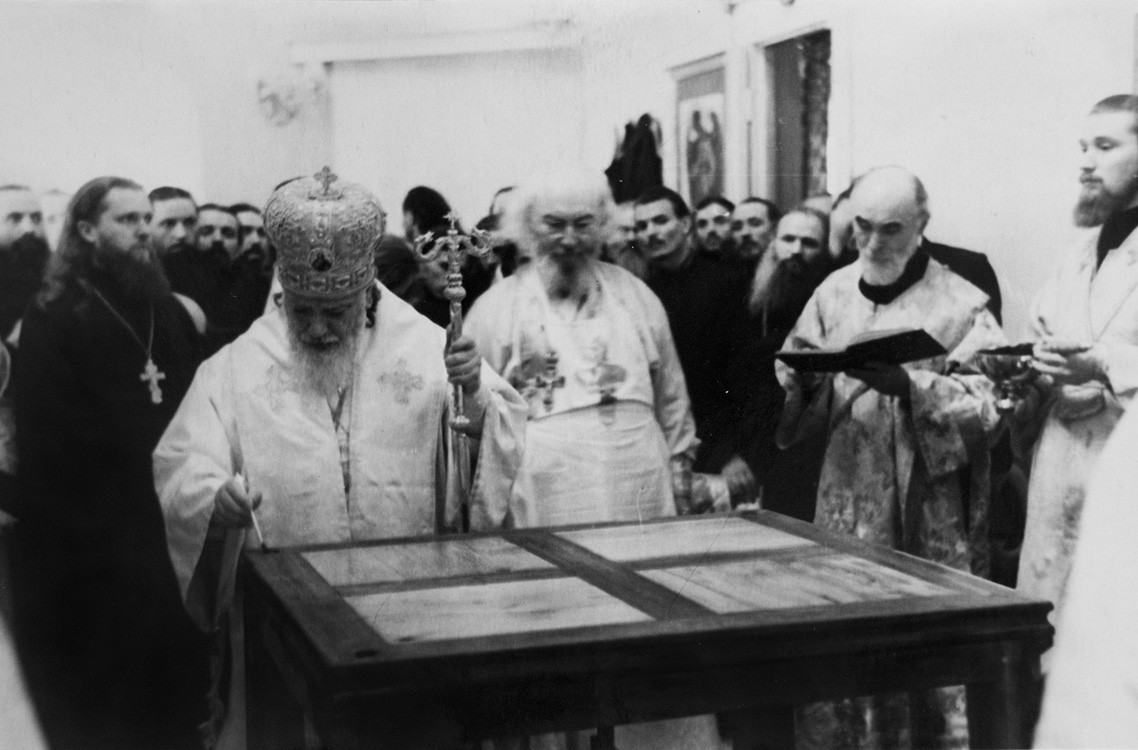

В 10 часов утра 21 мая 1955 года Святейший Патриарх Алексий (Симанский) прибыл в Академию, чтобы совершить освящение храма и первую по освящении Божественную литургию. Через несколько минут после его прибытия академическое духовенство, возглавляемое ректором протоиереем Константином Ружицким, крестным ходом с пением пасхальных песнопений направилось к южным дверям Троицкого собора, где наместник Лавры архимандрит Пимен (Извеков), стоявший во главе лаврского духовенства, передал ректору Академии частицу мощей святого первомученика архидиакона Стефана для положения в престол освящаемого храма. После этого вручения крестный ход направился обратно в Академию вместе с лаврским духовенством и наместником Лавры, который нес на своих руках образ преподобного Сергия. Здесь в одном из прилегающих к храму помещений святые мощи в полном облачении встретил Патриарх. Крестный ход поднялся в храм, и начался чин его освящения. Очевидец этих событий, многолетний преподаватель Академии М.Х. Трофимчук так описывает происходившее: «Мне кажется, это были самые торжественные минуты за все время пребывания нашего в духовных школах. И молящихся, и священнослужителей было очень много. Все учащие и учащиеся испытывали благодатные чувства и огромную радость. Как же иначе? Ведь совершилось чудо. Храм был мертв и ожил, и совпало это с весенним временем, да еще и с пасхальными днями, когда вся природа оживает и вся земля радуется».

Вслед за Великим освящением была совершена Божественная литургия архиерейским чином, возглавляемая Предстоятелем Русской Церкви. Среди множества молящихся и гостей были благочинные московских храмов, настоятель Антиохийского подворья в Москве епископ Василий (Самаха), несколько лет назад окончивший Московскую духовную академию, и многие другие. На малом входе Патриарх наградил ряд священников из числа студентов камилавками и наперсными крестами. По окончании Литургии Святейший Патриарх произнес речь, отметив в ней усердие потрудившихся над восстановлением храма и общую радость по поводу его освящения. Благословляя затем наставников Академии, ее питомцев и народ, он вручил каждому на память об этом радостном дне образок преподобного Сергия. Через некоторое время после Литургии в залах нижнего этажа была устроена трапеза, на которой присутствовали Святейший Патриарх Алексий и многочисленные гости. Среди них был инспектор Ленинградской духовной академии и семинарии профессор Л.Н. Парийский, который передал вновь открытому академическому храму образ святого благоверного князя Александра Невского. Во время трапезы Святейший Патриарх поблагодарил благочинных и настоятелей московских храмов за пожертвованные ими в новый храм иконы и церковную утварь и еще раз отметил труды тех, кто содействовал восстановлению храма.

С момента освящения Покровский академический храм стал, как это принято говорить, главной богословской аудиторией, где питомцы Московских духовных школ приобщаются к литургической сокровищнице Православной Церкви. Он стал местом совместной молитвы для всей академической и семинарской семьи, средоточием богослужебной жизни, сердцем Академии. Здесь, в храме Божием, питомцы духовных школ проходят путь опытного богопознания, впервые публично выступают как благовестники Истины Христовой и пастыри человеческих душ.