Прошли секционные заседания ежегодной Национальной Покровской конференции

16 октября в Московской духовной академии в рамках Всероссийской национальной Покровской научной конференции прошел в дистанционном формате круглый стол «Гонимые христиане в контексте защиты прав человека» (I секция).

Мероприятие организовано при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта №18-011-00292. В заседании приняло участие около 40 человек, в числе которых ученые, аспиранты, студенты из различных вузов России и зарубежных стран. Целью круглого стола являлось обсуждение актуальных вопросов, связанных с гонениями и дискриминацией христиан в различных государствах. Несмотря на обязательства государств по соблюдению права на свободу совести и вероисповедания, существующие международно-правовые механизмы защиты права на свободу совести, мысли и религии, докладчики констатировали серьезные нарушения прав христиан как на Ближнем Востоке, Пакистане, так и в Западной Европе.

На круглом столе прозвучали следующие доклады:

- Протоиерей Александр Задорнов, кандидат богословия, доцент МДА. Интеллектуалы и христианство в Европе: враги и мнимые союзники.

- Иеромонах Варнава (Лосев), старший преподаватель кафедры церковно-практических дисциплин МДА. Права меньшинства v. прав большинства в контексте дискриминации христиан.

- Н.С. Семенова, кандидат юридических наук, доцент кафедры церковно-практических дисциплин МДА. Реализация права на свободу совести во время пандемии.

- А.М. Солнцев, кандидат юридических наук, доцент, заместитель заведующего кафедрой международного права юридического института РУДН. Действия Турции по открытию мечети в музее Айя-София как нарушение международного права.

- Диакон Алексий Арефьев, студент 2 курса магистратуры МДА, профиль «Пасторология и литургика». Положение христиан в Пакистане.

- Сергей Пименов, аспирант кафедры церковно-практических дисциплин МДА. Правовое положение христиан на Ближнем Востоке.

- Е.В. Киселева, кандидат юридических наук, доцент кафедры международного права юридического института РУДН. Отказ от проведения аборта по соображениям совести: сравнительные международно-правовые основы.

Все доклады нашли живой отклик среди участников. Материалы круглого стола будут опубликованы в очередном номере научного журнала МДА «Праксис».

Кафедра богословия МДА организовала работу двух секций, в первой из которых прозвучали следующие доклады:

- Протоиерей Павел Великанов, доцент МДА. Психология в Англиканской Церкви: опыт взаимодействия.

- Игумен Адриан (Пашин), доцент МДА. Догматическое богословие: форма и содержание.

- Иерей Павел Лизгунов, доцент МДА. Учение о старчестве в византийской и русской традиции.

- Иерей Стефан Домусчи, доцент МДА. Нравственные аспекты Таинства Миропомазания в свете святоотеческого учения о дарах Святого Духа.

- А.М. Гагинский, кандидат философских наук, старший преподаватель МДА. Transcendentalia entis как актуальный философско-богословский проект.

- Иерей Антоний Борисов, доцент МДА. Принцип «via media» как попытка самоидентификации англиканизма в трудах Ричарда Хукера (1554–1600 гг.).

- Анатолий Парпара, кандидат медицинских наук, ассистент МДА. Личность и общество в христианской философии протоиерея Василия Зеньковского.

Во второй богословской секции прозвучали доклады доцента П.К. Доброцветова, доцента Р.М. Коня, доцента диакона Сергия Пантелеева, иерея Димитрия Артемкина, иерея Анатолия Липатова, иеромонаха Дамиана (Воронова).

Тематика докладов была посвящена вопросам патрологии, сектоведения и естественнонаучной апологетики. Доцент П.К. Доброцветов раскрыл учение об антихристе в трудах блаженного Августина. Доцент Р.М. Конь посвятил свой доклад особенностям христологии баптизма. Доцент диакон Сергий Пантелеев осветил проблему сокровенности Таинств (согласно святителю Амвросию Медиоланскому) в применении к настоящему времени развития информационных технологий. Иерей Димитрий Артемкин раскрыл аспекты понятия «канон» в доникейской церковной письменности. Иерей Анатолий Липатов разобрал вопрос эклезиологического и сакраментологического аспектов сотериологии святителя Кирилла, архиепископа Александрийского. Иеромонах Дамиан (Воронов) дал этическую оценку феномену биохакинга как трансгуманистическому проекту «улучшения» человека. Участники богословских секций Покровской конференции обменялись мнениями и ответили на вопросы.

В рамках секции кафедры филологии было представлено пять докладов, посвященных анализу и осмыслению ряда греческих, славянских и русских текстов. Доклад В.М. Кириллина, доктора филологических наук, профессора, и. о. заведующего кафедрой филологии МДА, посвящен двум гомилетическим компилятивным текстам в честь святого равноапостольного князя Владимира («Похвала» и «Поучение» князю Владимиру), созданным в начале XVI в. на основании некоего общего источника. Докладчик проанализировал рефлексивные пассажи текстов в контексте историко-идеологических мероприятий эпохи. Игумен Дионисий (Шленов), кандидат богословия, профессор кафедры МДА, рассмотрел в своем докладе учение преподобного Никиты Стифата о страхе Божием в контексте предшествующей святоотеческой традиции, используя методы корпусного анализа текстов.

Д.В. Макаров, доктор культурологии, кандидат филологических наук, доцент кафедры филологии МДА, посвятил свое выступление осмыслению световых образов в эпопее И.С. Шмелева «Солнце мертвых» (искусственный, естественный, сверхъестественный свет), обращая особое внимание на тему видения духовного света в эволюции религиозного мировоззрения и творчества И.С. Шмелева. Иерей Михаил Желтов, кандидат богословия, преподаватель кафедры филологии МДА, ознакомил слушателей с результатами своих исследований рукописной традиции и текстологии литургического комментария «Церковно-мистагогической истории» («Сказания церковного»), ошибочно приписываемой святителю Герману Константинопольскому.

Докладчик раскритиковал выводы известного исследователя вопроса Ренэ Борнера и предположил иконоборческое происхождение «Сказания церковного». Диакон Димитрий Болычев, преподаватель кафедры филологии МДА, рассмотрел учение Евномия, епископа Кизического, о познании Бога и мира через имена, в частности — тему связи объекта и имени (природная, условная, смешанная) у Евномия и отцов-каппадокийцев.

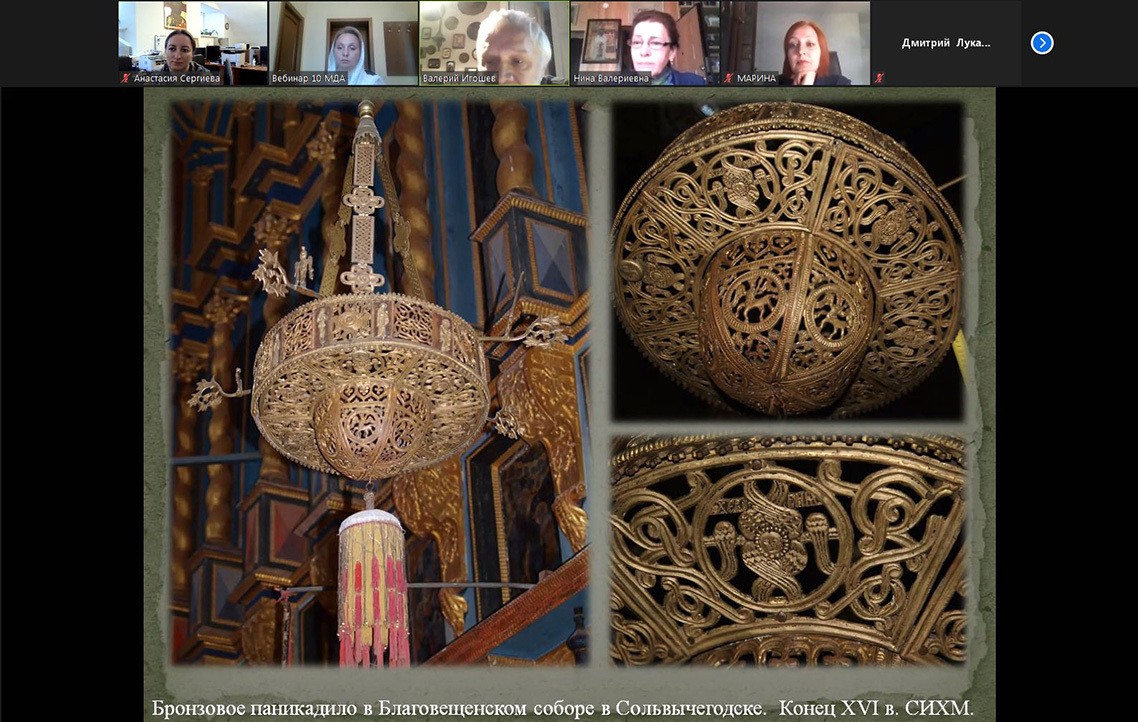

Доклады на секции церковного искусства охватили широкий спектр направлений, в которых ведут свои научные исследования преподаватели кафедры: от монументальной фресковой живописи до декоративно-прикладного искусства, от житийных многосюжетных композиций до иконографии двунадесятых праздников и евангельских образов в работах русских художников XIX в.

Участники конференции с большим вниманием и интересом обсуждали сообщения о вкладах в виде икон, крестов, пелен в различные храмы и монастыри царя Феодора Иоанновича и его супруги, династии Строгановых, императора Александра II. Темы докладов вызвали живой отклик у аудитории. Слушатели активно задавали вопросы. Все прозвучавшие на конференции доклады будут опубликованы в кафедральном журнале «Вестник церковного искусства и археологии».

В рамках Покровской конференции также состоялась работа секции «Библейско-богословское наследие блаженного Иеронима Стридонского». Модератором секции выступил протоиерей Александр Тимофеев, заведующий Библейским кабинетом МДА. Секция прошла в дистанционном формате. Конференция, проводимая кафедрой библеистики МДА, приурочена к 1600-летию со дня кончины блаженного Иеронима Стридонского (Sophronius Eusebius Hieronymus; 342, Стридон, Далмация — 30 сентября 420, Вифлеем), выдающегося мыслителя древности, создателя латинского перевода Библии — Biblia Sacra Vulgata, экзегета, богослова, покровителя переводчиков.

На секции прозвучали следующие доклады:

⦁ Протоиерей Александр Тимофеев, заведующий Библейским кабинетом МДА, старший преподаватель. Экзегетические труды блаженного Иеронима Стридонского как источник по библейской археологии и географии.

⦁ Диакон Николай Шаблевский, кандидат богословия, старший преподаватель МДА. Особенности толкования блаженным Иеронимом Стридонским арамейских стихов Книги Даниила.

⦁ Диакон Сергий Кожухов, доцент, кандидат богословия. Метод и экзегеза блаженного Иеронима в Комментарии на Евангелие от Матфея.

⦁ П.А. Коротков, старший преподаватель МДА. Особенности экзегетического наследия блаженного Иеронима Стридонского: толкование Послания святого апостола Павла к Галатам.

⦁ Петр Трофимов, студент 4 курса бакалавриата МДА. Духовное понимание (intelligentia spiritualis) Священного Писания согласно блаженному Иерониму: учение о границах применения метода в тексте «Гомилий на Евангелие от Марка».

В состоявшейся после докладов дискуссии приняли участие заведующий кафедрой библеистики Киевской духовной академии, профессор, протоиерей Ростислав Снигирев, докладчики, преподаватели и студенты кафедры. Дискуссия, прошедшая в дружеской атмосфере, коснулась вопросов применения исторического, аллегорического и анагогического методов экзегезы Священного Писания. Кроме того, было высказано желание продолжения дискуссии, намечен семинар кафедры библеистики МДА на тему герменевтики и границ методов. В заключение протоиерей Александр Тимофеев поблагодарил участников дискуссии и пригласил присутствующих принять участие в совместной конференции МДА и РГСУ «Блаженный Иероним — учитель Востока и Запада», которая состоится 7–8 декабря в Российском гуманитарном социальном университете в дистанционном формате.

Также кафедрой библеистики МДА были организованы две секции, посвященные экзегетике и герменевтике Священного Писания. На первой из них прозвучали доклады:

- Протоиерей Георгий Климов, и. о. заведующего кафедрой библеистики МДА, кандидат богословия. Сравнительное значение христианских девства и брака по учению апостола Павла в творениях отцов-доникейцев.

- М.В. Ковшов, доцент, кандидат богословия, доцент МДА. Величие эсхатологического Посредника-Мессии как условие эффективности его служения согласно Посланию к Евреям.

- Протоиерей Олег Мумриков, кандидат богословия, доцент МДА. Критический анализ антропологической концепции Ю.Н. Харари с точки зрения библейской парадигмы.

- Иерей Алексий Сергеев, кандидат богословия, старший преподаватель СПБДА. «Кенозис Логоса» (Фил. 2:6–11) по толкованию преподобного Иустина (Поповича) на Послание к Филиппийцам святого апостола Павла (перевод с сербского и комментарий в свете современной западной экзегетики).

- Иерей Алексий Сергеев, кандидат богословия, старший преподаватель кафедры библеистики СПБДА. «Вопросы Евангельские» блаженного Августина Гиппонского: история перевода, особенности экзегетики и богословия.

- Иерей Дионисий Харин, преподаватель СПБДА. Влияние апостола Павла на богословские воззрения апостола Луки.

Вторая секция состоялась накануне, 15 октября. В ней приняли участие не только официальные докладчики, но и многие члены профессорско-преподавательской корпорации кафедры библеистики МДА, Киевской духовной академии, а также студенты-магистранты и аспиранты библейского профиля. В соответствии с заявленной программой были заслушаны следующие сообщения.

Доклад заведующего кафедрой библеистики СПбДА протоиерея Димитрия Юревича «Археология Тель-Хацора периода железного века: сведения об израильском городе эпохи единого царства» был посвящен результатам последних раскопок в Тель-Хацоре (в русском синодальном переводе — Асор или Гацор), столичного ханаанского города, разрушенного, а затем заново отстроенного евреями. В середине XX в. раскопки там проводил израильский археолог Йигаэль Ядин, который датировал строительство укрепленного еврейского города с казематными стенами и огромными шестикамерными воротами X в. до Р.Х., т.е. периодом царствования Соломона (поэтому ворота получили название «врата Соломона»), однако позже эта датировка ставилась под сомнение.

В результате раскопок 1990–2014 гг., проводившихся под руководством Амнона Бен-Тора, удалось подтвердить датировку строительства еврейского города X в. до Р.Х. Вкупе с недавними раскопками в Хирбет Кейафе это позволяет утверждать, что имеются серьезные археологические аргументы в пользу существования мощного израильского царства в эпоху Соломона.

Р.М. Рупова, доктор философских наук, доцент РГСУ, подготовила презентацию с богатым иллюстративным материалом и посвятила свое выступление теме «Отражение символики облачения ветхозаветного первосвященника в описании Небесного Иерусалима». В докладе устанавливаются соответствия между минералами, указанными в книге Исход (28:15–21), где пророк Моисей получает от Бога указание сделать для облачения первосвященника ефод и нарамник с двенадцатью драгоценными камнями по числу колен Израилевых — и камнями, составляющими основание Небесного Иерусалима, описанного в Откровении святого апостола Иоанна Богослова (21;19–20). Рассматривается также вопрос об «урим и туммим», также имеющий отношение к ветхозаветному культу. На основании проведенного анализа были сделаны следующие выводы:

1. Еврейская библейская традиция более точно, чем славянские переводы, отслеживает присутствие колен Израилевых в мистерии Нового Иерусалима.

2. Текст Священного Писания отражает исторические изменения названий многих камней, или перенос названий с одних минералов на другие Этот вывод может быть полезен не только для библейской экзегезы, но, возможно, и для истории минералогии и естествознания в целом, открывает перспективу историко-культурологических исследований.

В своем докладе доктор филологических наук, профессор МДА, главный палеограф Отдела рукописей Российской государственной библиотеки М.С. Крутова рассказала о судьбе уникальных 13 славяно-русских Евангелий из Ризницы Троице-Сергиевой Лавры: преподобного Никона Радонежского, Симеона Гордого, Богдана Хитрово, боярина Феодора Кошки, Исаака Бирёва и др. Это — Евангелия-тетры или апракосы. В ходе яркой и красочной презентации, сопровождавшей доклад, каждое Евангелие было кратко охарактеризовано и снабжено палеографическим описанием, при этом особое внимание обращалось на художественные и текстологические особенности каждого из памятников искусства. Итогом проведенного искусствоведческого — исторического, палеографического и текстологического — анализа стало заключение: книга могла быть определена на хранение в Ризницу, если удовлетворяла одному из следующих критериев: древность, особенное содержание, высокая художественная значимость, большая известность и именитость владельца книги.

Иеромонах Филофей (Артюшин), доктор теологии, доцент МДА, выступил с докладом на тему «Идейное своеобразие толкований блаженного Августина на избранные евангельские притчи». На основании экзегетического анализа одной из проповедей святого (Sermo 111), была реконструирована историческая ситуация и богословский контекст употребления латинским автором таких евангельских притч, как: притча о закваске (Лк. 13:21–23), о горчичном зерне (Лк. 13:19), о сеятеле (ср. Ин. 12:24), о пшенице и плевелах (Мф. 13:30). В результате проведенного исследования было установлено, что блаженный Августин как толкователь Священного Писания следует в русле современной и предшествовавшей ему экзегетической традиции, но наполняет общеизвестные сравнения, метафоры и аллегории новым, по преимуществу, полемическим смыслом и пафосом. В полемике с донатистами образ Церкви как Тела Христова и плодородной нивы, в которой смешаны между собой пшеница (верные чада Церкви) и плевелы (еретики), становится для проповедника важнейшим орудием в защиту традиционного — подлинно библейского — учения: на примере герменевтики, экклезиологии и сакраментологии.

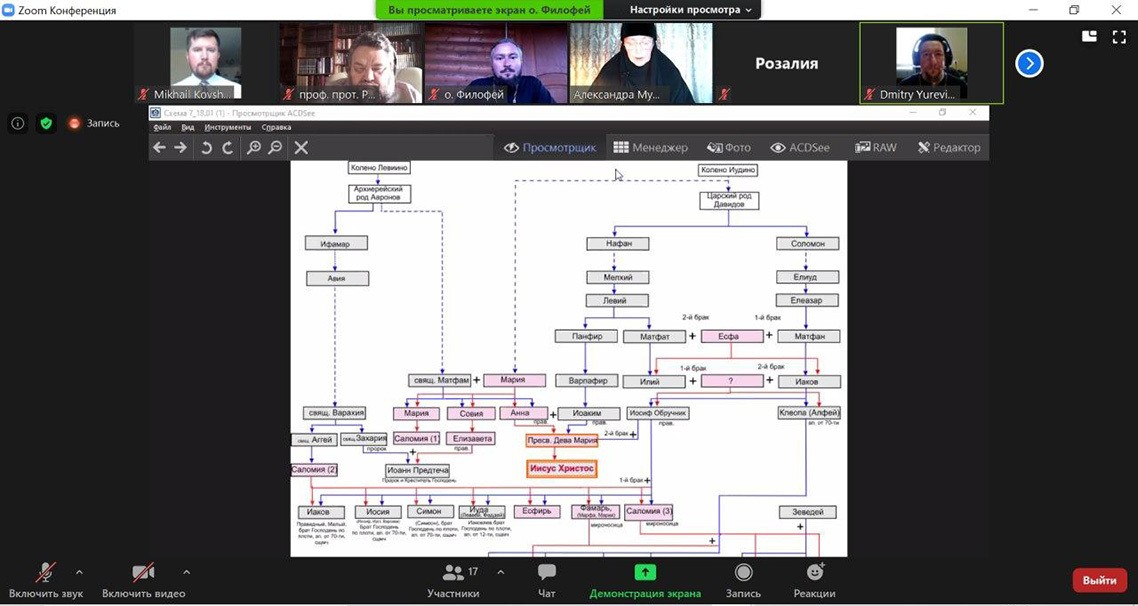

Работу секции завершило выступление монахини Александры (Мушкетовой), посвященное теме «Вифлеем, Рождество Христово. Новый взгляд из XXI в.». При анализе родословий Иисуса Христа у евангелистов Матфея и Луки обращает на себя внимание тот факт, что они не совпадают по именам предков, количеству и родоначальнику: 42 от Соломона и 77 от Нафана соответственно. С целью построения единой родословной Господа была предпринята попытка согласования евангелистов с помощью методики построения генеалогических схем, заимствованной из инженерной системотехники. Она обеспечила визуальную четкость и системность подхода к древней богословской проблеме. Изучение исторических сведений о родственных связях между членами семьи Иисуса Христа, апостолами и другими, более 50-ти, евангельскими персоналиями позволило разработать генеалогические схемы семей Спасителя, апостолов Петра, Павла и 4 евангелистов в пакете из 16 схем.

Исследование привело к выводу, что оба родословия по Матфею и Луке не только не противоречат, но гармонично дополняют друг друга. Вместо абстрактного представления взаимосвязи событий I в. от Рождества Христова в Вифлееме, вырванного из контекста истории; наглядное раскрытие родственных взаимосвязей в генеалогических и генетических схемах вносит ясность и открывает новые возможности в изучении и понимании Священного Писания. Этот инструмент исследования может служить ключом для понимания исторических событий I века. По итогам секционной работы планируется публикация прочитанных докладов в сборнике трудов кафедры библеистики МДА.

В работе секции «История Церкви» приняли участие преподаватели кафедры церковной истории, аспиранты и студенты исторического отделения магистратуры. Доцент иерей Иоанн Кечкин рассказал о годах учебы и ректорства в МДА митрополита Филарета (Вахромеева).

Аспиранты Радомир Булдаков и Владислав Пшибышевский анализировали пожелания региональных церковных съездов по реформированию Церкви в 1917 г. и мнения епархиальных архиереев по вопросу состава участников Поместного Собора. Проблематике контактов с Англиканской церковью в контексте Поместного Собора 1917–1918 гг. был посвящен доклад иеромонаха Амвросия (Желябовского). Об участии профессора МДА Н.Ф. Каптерева в полемике о социальной деятельности монашества рассказал диакон Вячеслав Масин. Студенты церковно-исторического отделения магистратуры А. Дериземля, И. Виноходов, А. Мачак и Д. Голованов в своих выступлениях затронули темы: значения приходов в деле церковной благотворительности, борьбы с обновленчеством в Рязанской епархии, освещения греко-болгарской распри в отечественной историографии и преследования архиереев при императрице Анне Иоанновне.

Студент магистратуры иерей Даниил Черкасов выступил с повествованием об активном религиозном деятеле и публицисте, семинарском однокласснике Иосифа Джугашвили Ионе Брихничеве. Многие доклады вызвали интерес и живой диалог участников.

Организаторы конференции благодарят Информационно-технический отдел МДА за обеспечение бесперебойной работы всех секций Покровской конференции.

Пресс-служба МДА