Священник Иоанн Кечкин

Путь русского духовного образования от учреждения Славяно-греко-латинской академии до Московской духовной академии в наши дни (1685–2025)

Предлагаем вашему вниманию годичный актовый доклад доцента кафедры церковной истории Московской духовной академии священника Иоанна Кечкина «Путь русского духовного образования от учреждения Славяно-греко-латинской академии до Московской духовной академии в наши дни (1685–2025)», представленный на торжественном акте в честь престольного дня в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, 14 октября 2025 года.

Ваши Высокопреосвященства, Ваши Преосвященства, всечестные отцы, дорогие братья и сестры!

Прежде всего позвольте поздравить всех с праздником Покрова Пресвятой Богородицы, с престольным праздником нашего академического храма.

В этом году отмечается 340-летие основания Славяно-греко-латинской академии — непосредственной предшественницы Московской духовной академии. Конечно же, период с конца XVII столетия слишком большой, его невозможно подробно и всесторонне рассмотреть и проанализировать в небольшом докладе. За это время было многое: подъемы и застой, научный рост и времена самоуспокоенности, свидетельства исповеднической веры и отдельные случаи отступничества. Однако, обнимая взором долгий исторический путь Московской духовной академии, предлагаю в большей степени остановиться на тех добрых плодах, которые принесла Академия как Православной Церкви, так и Отечеству; заострить внимание студенчества на моментах величия нашей родной alma mater, которое порой ускользает от взора, и вспомнить наиболее выдающихся деятелей духовного образования, отличившихся особой заботой и безмерной любовью к нашей Академии.

В начале доклада приведу слова нашего заслуженного профессора Алексея Ильича Осипова, сказанные им сорок лет назад, когда Академия праздновала свое 300-летие: «Сегодня с особым чувством вспоминается мудрая, исполненная великой правды мысль: “Народ, который забывает о прошлом, рискует лишиться будущего”. Ибо прошлое — это корни, а будущее — плоды, но одного и того же древа жизни. Зная историю, можно избежать множества ошибок. Ее изучая, можно научиться многому доброму и разумному. Не потому ли и апостол Павел призывал поминать наставников, что учение их, их опыт являются ценнейшим средством в строительстве жизни настоящей и будущей»[1].

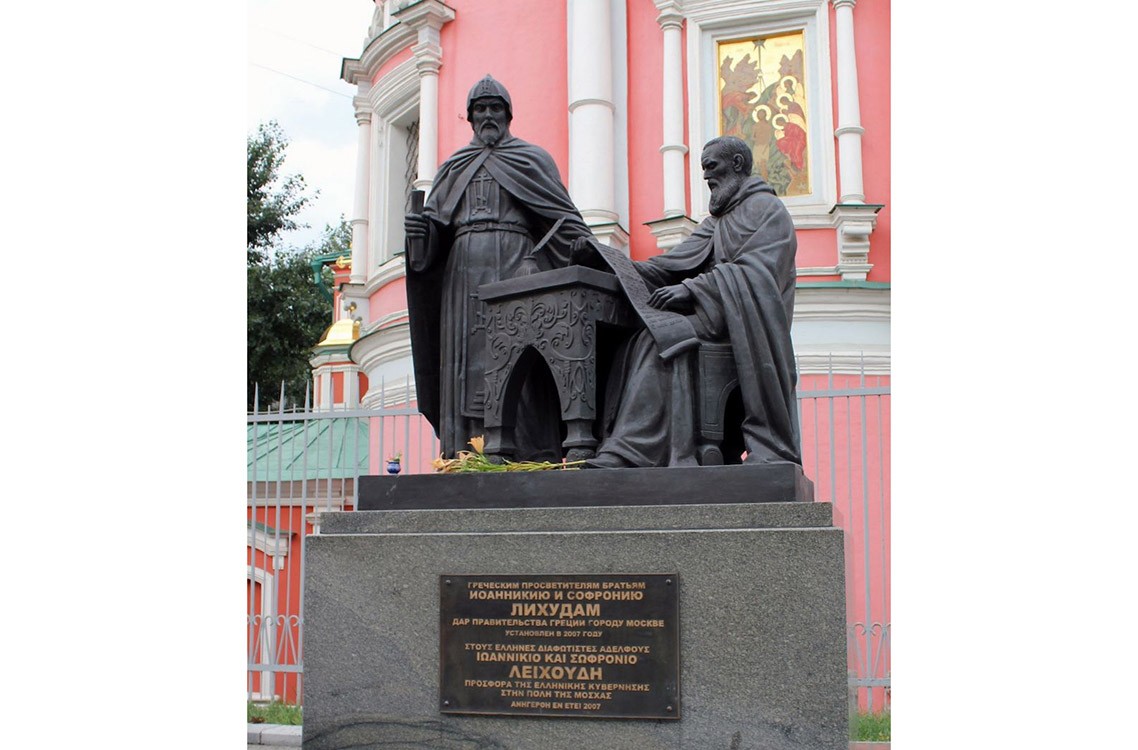

Московская академия является старейшим высшим учебным заведением России, она была основана в 1685 г. Первые годы ее развития были связаны с именами греческих ученых, братьев-монахов Иоанникия и Софрония Лихудов, которые возглавляли Академию до 1694 г. Несмотря на кратковременность пребывания во главе школы, они заложили основу богословского преподавания, которое опиралось на изучение опыта святоотеческого православного наследия, что в последующие столетия определило лицо и традиции Московской духовной академии.

Первоначально школа располагалась в Богоявленском монастыре, но уже в 1687 г. она была переведена в соседний Заиконоспасский монастырь, где специально для Академии выстроили новый каменный корпус. Число учеников росло быстро, если в 1687 г. их было немногим более 100, то уже в 1701 г. — около 600 человек. Академия в то время была всесословным учебным заведением, фактически университетом, с широким кругом преподававшихся учебных дисциплин. В Российском государстве того времени Московская академия стала центром учености. Позднее на ее базе, в 20-е гг. XVIII в., будут открыты Российская академия наук и Академический университет в Петербурге, а в 1755 г. — Московский университет.

Особенный период в жизни Московской академии был связан с именем выдающегося иерарха XVIII столетия — митрополита Московского Платона (Левшина) (1737–1812), который приложил много сил, стараний и отеческой любви для обустройства Академии. При нем начались изменения всей ее жизни — как внешней, так и внутренней, произошла значительная перестройка в церковном воспитании учащихся, в методике преподавания, расширился круг богословских и гуманитарных наук, были сделаны первые шаги в деле преподавания на русском языке. Число студентов при митрополите Платоне значительно выросло и доходило до 1500 человек с учетом подготовительных классов. Для беднейших учеников была открыта так называемая бурса (общежитие), причем одни находились на полном обеспечении (жилье, одежда, питание), а другим предоставлялось только проживание.

При митрополите Платоне утвердилась традиция пополнения преподавательского состава за счет своих собственных выпускников. Сам митрополит Платон завел особую стипендию из своих личных средств для пяти лучших по поведению и прилежанию бедных студентов, которых называли «платониками» и которые в знак уважения к своему благодетелю к своей фамилии добавляли вторую — Платонов.

Именно в это время Академия стала объединяющим высшим духовным учебным заведением, в которое поступали для прохождения полного курса обучения на постоянной основе ученики из семинарий Московской епархии, в которых не было высших классов.

Московская академия в первое столетие своего существования вскормила и воспитала целую плеяду образованных и самоотверженных пастырей и архиереев. Среди тех, кто оставил значимый след в церковной истории, нужно упомянуть архиепископа Димитрия (Сеченова), митрополита Евгения (Болховитинова), а также первенствующих членов Святейшего Синода митрополитов Гавриила (Петрова), Михаила (Десницкого), Амвросия (Подобедова) и Серафима (Глаголевского).

Наряду с крупнейшими иерархами Церкви из Московской академии вышли и многие видные деятели русской культуры XVIII в. Среди знаменитых выпускников тех лет особо стоит выделить известного поэта Василия Кирилловича Тредиаковского, поэта и дипломата Антиоха Дмитриевича Кантемира. В Московской академии учился Михаил Васильевич Ломоносов. Имена выпускников Академии можно было бы называть и называть, среди них большое количество разных ученых, философов, писателей и государственных деятелей. Благодаря Московской академии в Российском государстве началось развитие как богословских наук, так и наук естественных и гуманитарных, на базе Академии возникли первые высшие учебные заведения.

Следующий этап жизни Московской академии напрямую связан с Троице-Сергиевой лаврой, куда Академия была переведена в 1814 г. История этого перевода довольна продолжительна. Еще в «Духовном регламенте» архиепископа Феофана (Прокоповича) говорилось, что «место академии не в городе, но в стороне на веселом месте, угодное, где несть народного шума, ниже частые оказии, которые обычно мешают учению, и находит на очи, что похищает мысли молодых человек и прилежать учением не попускает»[2]. На этот пункт «Духовного регламента» позднее ссылался ректор Славяно-греко-латинской академии архимандрит Митрофан, прося Святейший Синод о переводе Академии из Заиконоспасского монастыря в другое место после пожара 1737 г. В середине XVIII в. ректоры Академии также неоднократно высказывали пожелания о переводе ее в какое-либо более тихое место, лучше приспособленное для ученых занятий[3]. Впоследствии вопрос о переводе Академии был поставлен на государственном уровне. Императрица Екатерина II повелевала Синоду: «Так как Московская академия стоит в крайне неспособном для училищ месте, то к переведению оной сыскать другое место»[4]. Среди вариантов для перевода Академии был предложен Донской монастырь в Москве, однако на возведение учебных корпусов в этой обители требовалась огромная сумма, поэтому проект был отклонен. И после этого Святейший Синод решил переместить Московскую академию в Троице-Сергиеву лавру.

Во время оккупации Москвы французскими войсками Наполеона Заиконоспасский монастырь, где размещалась Академия, сильно пострадал. И хотя учебные занятия продолжились весной 1813 г., архиепископ Августин (Виноградский), управлявший Московской епархией, докладывал в Комиссию духовных училищ, что помещения Заиконоспасского монастыря крайне неудобны для учебы, ветхие и невместительные. Поскольку в это время проходила реформа духовного образования и была запланирована реорганизация Московской академии, то Святейший Синод постановил перенести Академию в Троице-Сергиеву лавру и уже там воплотить новые стандарты высшего духовного образования. Формулировка комиссии была следующей: «Академия, …как место высшего образования возрастных уже воспитанников и последнего приготовления их к должностям духовным, должна быть удалена от рассеяния, свойственного многолюдным городам. Долженствуя быть духовным обществом ученых людей, она должна быть в таком месте, где бы ученый круг не был, так сказать, поглощаем коловращениями политическими. Где бы начальство ни стало искать такого места, везде потребуется новое совершенно здание, кроме Сергиевой лавры. …Итак, навсегда или на время, только здесь с удобностью может открыта быть академия по новому образованию»[5].

Торжественное открытие Академии в Троице-Сергиевой лавре состоялось 1 октября 1814 г. — в день праздника Покрова Пресвятой Богородицы. Теперь она стала именоваться Московской духовной академией, а ректором был утвержден архимандрит Симеон (Крылов-Платонов), бывший ректор Славяно-греко-латинской академии. Около трети состава первого курса преобразованной Академии составили питомцы старой школы и Троицкой семинарии.

И здесь, важно отметить, что Академия в Троице-Сергиевой лавре была естественным и закономерным продолжением Академии в Заиконоспасском монастыре. И когда говорится о переводе Академии в Лавру, речь идет не о создании нового учебного заведения, как иногда некоторыми превратно толкуется, а о реорганизации прежней Академии с целью улучшения и расширения духовного образования. Так закономерно считали и считают целый ряд авторитетных светских и церковных ученых. Из числа многочисленных мнений можно привести слова крупнейшего церковного историка, академика и профессора Московской духовной академии Евгения Евсигнеевича Голубинского, который определенно указывал, что «Московская духовная академия есть прежняя Московская Славяно-греко-латинская академия. Она представляет собою первое настоящее учебное заведение, которое во второй половине ХVII в. основано было в Московской Руси…»[6].

Московская академия образца последней четверти XVIII — начала XIX в. была детищем митрополита Платона (Левшина). А у истоков Академии «у Троицы» стояли его ближайшие ученики и сподвижники — митрополит Евгений (Болховитинов) и архиепископ Августин (Виноградский), а свое основное направление Московская духовная академия получила благодаря также ученику митрополита Платона — святителю Филарету (Дроздову), которого можно назвать одним из самых выдающихся людей своего времени. Святитель Филарет отличался высокой духовной жизнью, был энциклопедически образован. Он с большой христианской ревностью и одновременно мудростью осуществлял высшее попечение о вверенной ему Московской духовной академии. Сорок шесть лет, с 1821 по 1867 г., митрополит Филарет возглавлял Московскую кафедру, и это время для Академии «у Троицы» составило одну из самых замечательных эпох за все время ее существования.

В этот период в Московской духовной академии осуществлялись те добрые начинания, которые был начаты еще митрополитом Платоном. Так, в Академии установилась твердая традиция замещать административные должности, начиная с ректора, и профессорские места собственными выпускниками. Возникло осознание необходимости освобождения богословских наук от западного влияния. Можно сказать, что только в «Филаретовский период» началось становление собственно русского православного богословия, поскольку до этого в Академии не сложилось своей богословской системы, не возникли традиционные православные учебники, а использовались в основном лишь переработки протестантских и католических пособий[7].

В это время произошли существенные изменения в методологии изучения богословских наук, началась историко-критическая разработка источников, возникла строго научная текстология и герменевтика. Среди важнейших достижений Академии в это время нужно упомянуть глубокое и всестороннее изучение и преподавание Священного Писания на основе святоотеческого толкования. Огромный успех был у академической церковно-исторической школы, который в первую очередь был связан с именем ее основателя протоиерея А.В. Горского. По инициативе архимандрита Филарета (Гумилевского) началась важнейшая работа над переводами творений святых отцов на русский язык. Немного позднее, в 1843 г., был создан печатный журнал Академии «Прибавления к творениям святых отцов». А с 1892 г. на смену этому журналу стал выходить «Богословский вестник», который почти сразу же приобрел значительный авторитет и популярность.

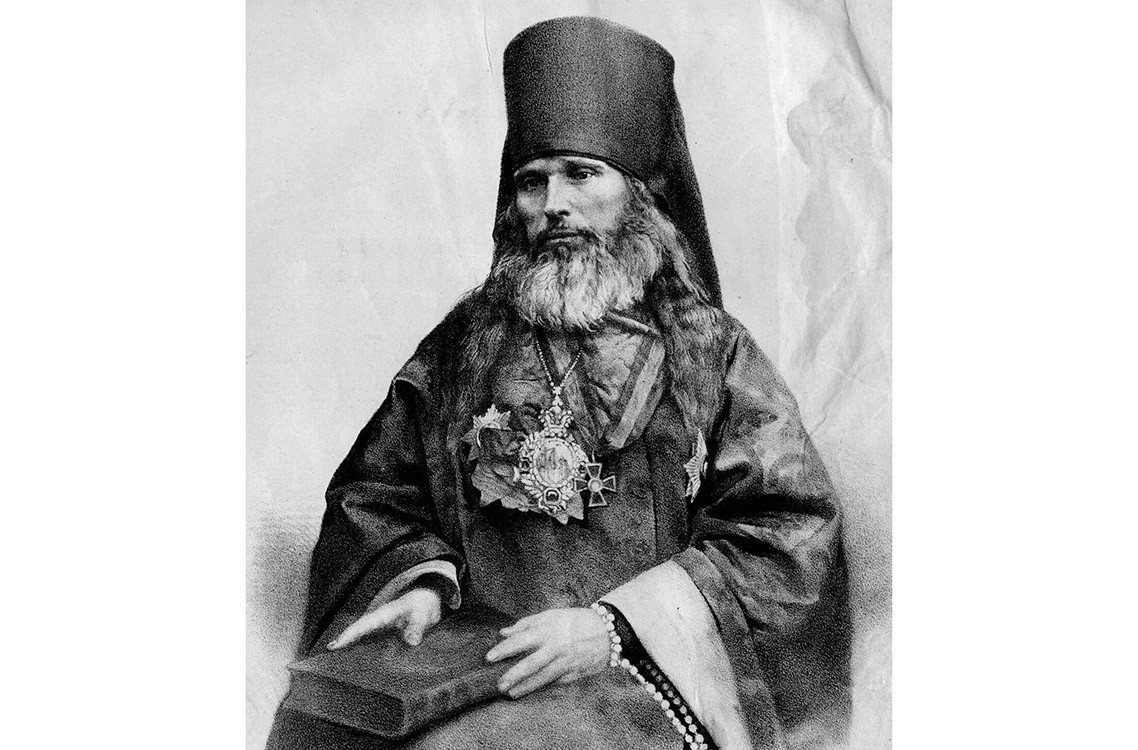

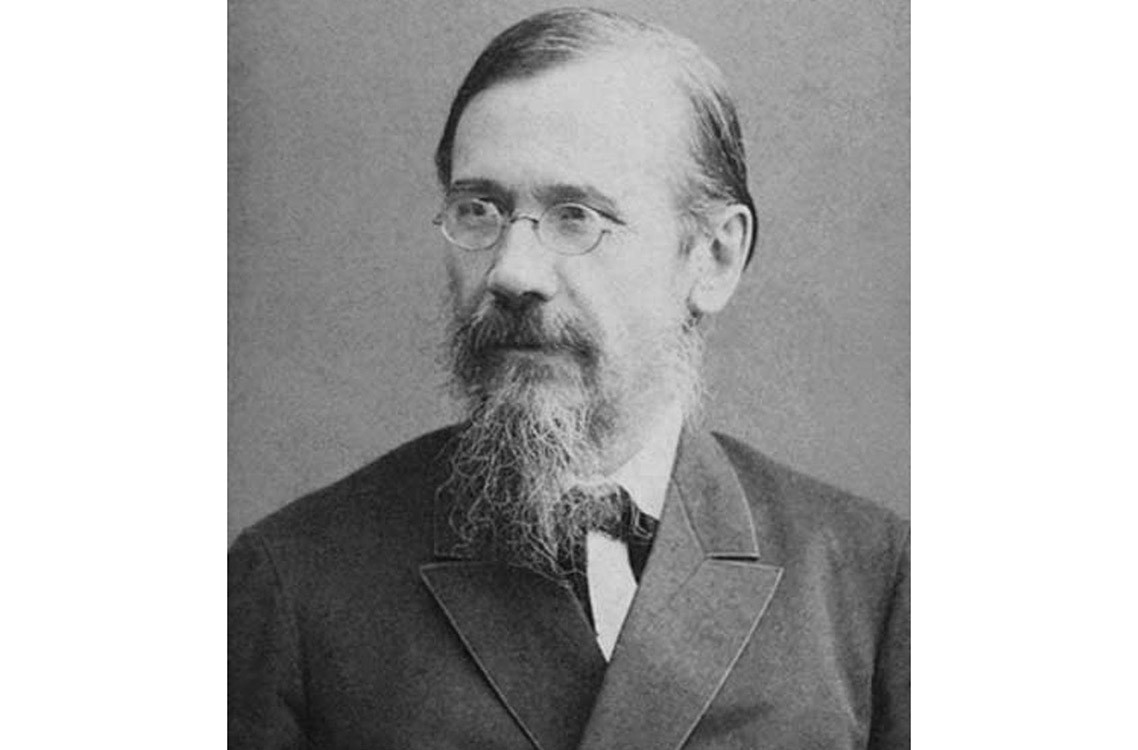

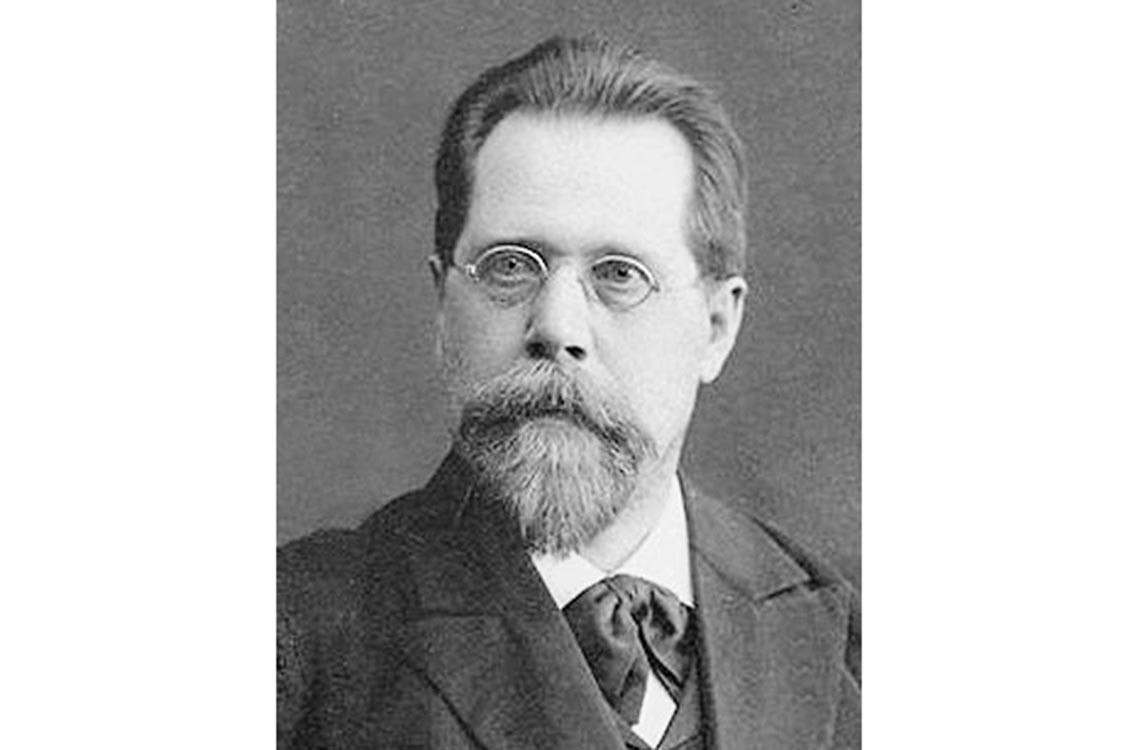

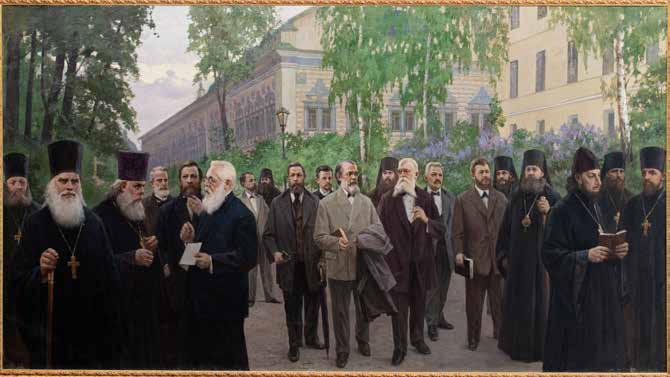

Среди многочисленных выдающихся профессоров Московской духовной академии этого периода стоит назвать только наиболее известных и значимых. Профессор протоиерей Феодор Голубинский, основатель религиозно-философского направления в Академии. Архиепископ Филарет (Гумилевский), ректор Академии с 1835 по 1841 г., известен своими церковно-историческими и патрологическими трудами. Другой ректор Академии, протоиерей Александр Горский (1862–1875), юбилей которого отмечается в этом году, был образцовым ученым, создателем церковно-исторической школы в Академии. Мировую славу ученого ему принес труд (совместный с К.И. Невоструевым) «Описание славянских рукописей Московской синодальной библиотеки», получивший первую Ломоносовскую премию в 1867 г. И в настоящее время не потеряли своей ценности труды таких профессоров Академии, как Алексей Петрович Лебедев, Николай Никанорович Глубоковский, Николай Федорович Каптерев, Евгений Евсигнеевич Голубинский, Василий Осипович Ключевский, Александр Петрович Голубцов, Митрофан Дмитриевич Муретов, священник Павел Флоренский и др. Имена выдающихся представителей Московской духовной академии этого периода можно перечислять долго, поскольку Академия произрастила многих известных ученых, исследователей, педагогов и самоотверженных тружеников богословской науки.

В начале XX в. жизнь в Российской империи пережила ряд драматичных поворотов. В 1914 г. началась Первая мировая война. В 1917 г. произошли революционные события, вследствие чего установилась атеистическая власть. Русская Православная Церковь подверглась невиданным по своей жестокости гонениям. В 1919 г. Московская духовная академия была закрыта. Здания и помещения духовной школы разделили между собой электрокурсы при Военно-электрической академии и Комиссия по охране памятников старины и искусства Троице-Сергиевой лавры.

Многие представители администрации и профессорско-преподавательской корпорации Московской духовной академии тех лет причислены к лику святых как мученики и исповедники. Среди них можно упомянуть имена самых ярких профессоров — это священномученики архиепископ Иларион (Троицкий), протоиерей Александр Туберовский, протоиерей Димитрий Лебедев, протоиерей Илия Громогласов, мученик Иоанн Попов.

Также стоит упомянуть и тех преподавателей Академии, которые пострадали и скончались в годы политических репрессий и гонений на Церковь, — это бывший ректор архиепископ Феодор (Поздеевский), бывший инспектор и профессор митрополит Иосиф (Петровых), заслуженный профессор Сергей Сергеевич Глаголев, профессор священник Павел Флоренский, профессор священник Иоанн Смирнов, профессор Николай Ильич Серебрянский, доцент Николай Дмитриевич Кузнецов, доцент Александр Константинович Мишин. В 1936 г. в сане митрополита Ташкентского (фактически в ссылке) скончался бывший ректор Арсений (Стадницкий). Вскоре после освобождения из заключения скончались доцент священник Феодор Андреев и профессор Николай Леонидович Туницкий.

Эти многочисленные имена академических мучеников, исповедников и подвижников веры ярко свидетельствуют о том, что Московская духовная академия не только давала блестящие богословские знания, но и воспитывала достойнейших христиан, готовых свою жизнь положить за веру Христову. Конечно же, для объективности нужно сказать, что и среди выпускников тех лет можно найти отступников, раскольников и малодушных. Но все же для нас академические новомученики и исповедники всегда будут примером подлинной церковности и верности Христу.

После почти двадцатипятилетнего перерыва Московская духовная академия снова возрождается как духовное учебное заведение Русской Церкви, но уже в совершенно иных социально-политических условиях жизни. В 1943 г. после исторической встречи трех митрополитов с И.В. Сталиным было разрешено открыть Богословский институт и Пастырские курсы в Москве в бывшем Новодевичьем монастыре. У истоков возрождения богословской школы стояли Святейший Патриарх Сергий (Страгородский) и Святейший Патриарх Алексий I (Симанский).

Безусловно, огромную роль в деле возрождения, становления и развития Московских духовных школ сыграл Патриарх Алексий I. Можно даже сказать, что возрожденные Академия и семинария обязаны практически всем именно ему. Патриарх Алексий был выпускником дореволюционной Московской академии и для Академии советского периода старался быть тем, кем был святитель Филарет (Дроздов) для нее в XIX в. Он очень почитал святителя Филарета задолго до его канонизации, по инициативе Патриарха Алексия в 1951 г. появилась и сохраняется и поныне традиция проведения в декабре Филаретовских вечеров, посвященных Московскому святителю. Чуть позднее была учреждена особая филаретовская премия для студентов.

Важнейшим событием в жизни Московских духовных школ был переезд в 1948 г. Академии на свое историческое место в Троице-Сергиеву лавру, под покров преподобного Сергия, где она размещалась в прежние времена с 1814 г. В день Покрова Пресвятой Богородицы, 14 октября 1948 г., официальной правительственной комиссией были приняты восстановительные работы, проведенные на объектах, переданных Академии. А новый учебный год начался 15 октября.

Благодаря личности Патриарха Алексия I и тому факту, что среди первых профессоров и наставников возрожденной Академии были выпускники дореволюционной школы, удалось сохранить и передать своим преемникам направление, дух и многие традиции старой Академии. Поэтому в принципиально изменившихся условиях жизни Московская духовная академия осталась верна своим идеалам, сохраняя вековые традиции духовного образования, в основе которых прежде всего лежат академичность и церковность.

Говоря о советском периоде Академии, нельзя обойти молчанием тех самоотверженных тружеников церковной науки, которые всю свою жизнь положили служению своей alma mater. Можно еще раз повторить, что все лучшее в современной нашей духовной школе идет от Святейшего Патриарха Алексия I (Симанского), который заложил краеугольный камень настоящей Академии, сделал возможными преемственность и ее дальнейшее развитие. Среди ректоров особо стоит отметить двух — протоиерея Константина Ружицкого (1951–1964) и архиепископа Филарета (Вахромеева) (1966–1973), которые совокупно руководили духовной школой более двадцати лет, с начала 1950-х и до начала 1970-х гг. Именно при них сложились те добрые традиции, которые продолжаются и поныне.

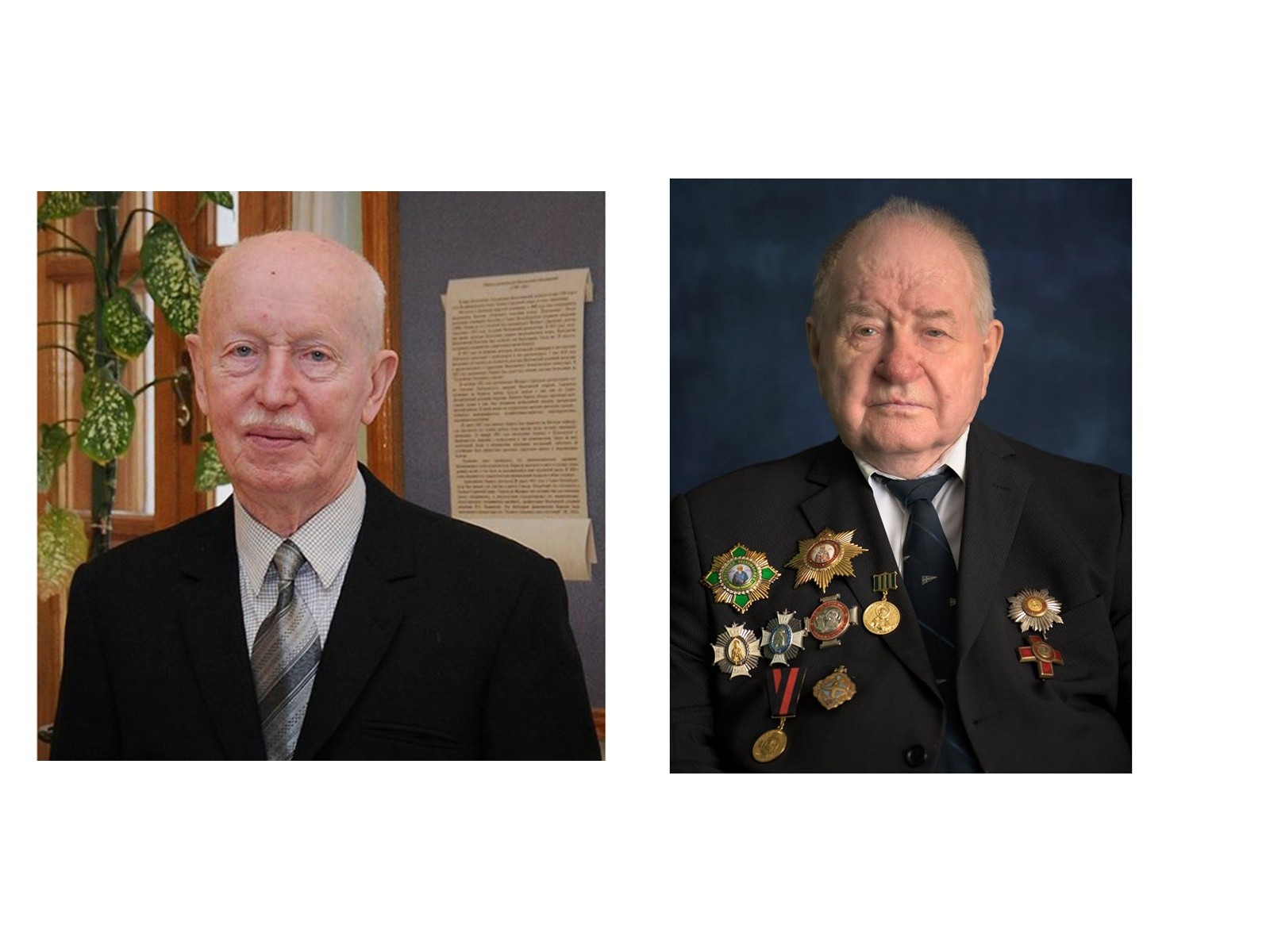

В этом году отмечалось 50-летие со дня кончины профессора протоиерея Алексия Остапова, крестника Патриарха Алексия, который сыграл большую роль в созидании Академии. Благодаря его энергии и трудолюбию был организован Церковно-археологический кабинет, представляющий в настоящее время крупнейший христианский музей. Среди заслуженных профессоров необходимо выделить тех, кто преподавал дольше других, — это Константин Ефимович Скурат (1929–2021) и Борис Александрович Нелюбов (1930–2024), каждый из них прослужил Академии более шестидесяти лет.

Академия «у Троицы» всегда была тесно связана с Троице-Сергиевой лаврой. В первые десятилетия после возрождения это были, образно говоря, два крыла единого организма. Многие лаврские старцы, например архимандриты Наум (Байбородин), Илья (Рейзмир) и многие другие, вышли из Академии, получив не только богословские знания, но и высокую духовную направленность. А известный старец архимандрит Кирилл (Павлов) в течение нескольких десятилетий был духовником преподавателей и студентов Академии, никогда не разделяя монастырь и духовную школу. Личность архимандрита Матфея (Мормыля) также свидетельствует об этом единстве: он был создателем и руководителем прославленного Лаврского хора и одновременно профессором Академии. Поэтому сейчас в каком-то смысле закономерен тот факт, что наместником Лавры и ректором Академии в одном лице является епископ Кирилл, как бы олицетворяя прежнее единодушие и соработничество.

В настоящее время Московская духовная академия, как и во времена митрополита Платона, святителя Филарета (Дроздова) и Патриарха Алексия I (Симанского), является ведущим и лучшим учебным заведением Русской Православной Церкви. Многочисленные выпускники трудятся на самых ответственных послушаниях в Церкви, и невозможно представить, чтобы какой-то общецерковный проект или документ был реализован без участия выпускников Московских духовных школ.

Нашим студентам нужно не только хорошо помнить славную историю своей родной духовной школы, но относиться к ней с любовью и благодарностью. И вспоминая выдающихся академических профессоров, подражать их знаниям, трудолюбию и жизненному подвигу.

Благодарю за внимание.

[1] Осипов А.И. Три века Московской духовной академии // Богословский вестник. Т. 2. 1996. С. 17.

[2] Духовный регламент. М., 1776. Л. 54 об.

[3] Далмат (Юдин), иером. История Московской духовной академии, 1685–1919 // Московская духовная академия (1685–2010). 325 лет служения Церкви и Отечеству. Сергиев Посад. 2011. С. 13.

[4] Цит. по Далмат (Юдин), иером. История Московской духовной академии, 1685–1919 // Московская духовная академия (1685–2010). 325 лет служения Церкви и Отечеству. Сергиев Посад. 2011. С. 14–15.

[5] Богословский M.М. Реформа высшей духовной школы при Александре I и основание Московской духовной академии // Богословский вестник 1917. Т. 2. № 10/11/12. С. 382–383.

[6] Голубинский Е.Е. Преподобный Сергий Радонежский и созданная им Троицкая лавра. М., 1909. С. 284.

[7] См. Осипов А.И. Три века Московской духовной академии // Богословский вестник. Т. 2. 1996. С. 12–13.