В МДА прошли Первые Мансветовские чтения

30 октября 2025 года в стенах Московской духовной академии прошли Первые Мансветовские чтения по литургике и гимнографии, приуроченные к 140-летию со дня кончины профессора МДА Ивана Даниловича Мансветова, выдающегося русского исследователя православного богослужения.

Организаторами чтений выступили Московская духовная академия и Общецерковная аспирантура и докторантура имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, где реализуются особые магистерские профили по исторической литургике.

По замыслу организаторов, перед началом чтений в Смоленском храме Троице-Сергиевой лавры была совершена Божественная литургия. Ее возглавил руководитель магистерского профиля «Пасторология и литургика» МДА иеромонах Далмат (Юдин) в сослужении иеромонаха Зиновия (Русакова), диакона Георгия Чемского и иеродиакона Александра (Шлянина). Часы на болгарском языке прочитал студент бакалавриата МДА Мартин Маринов, песнопения на греческом и славянском языках исполнил хор под управлением студента магистратуры ОЦАД протопсалта Николаоса Димитриу. По окончании Литургии была совершена заупокойная лития по И.Д. Мансветову и почившим литургистам, а также по всем пострадавшим в годы гонений на Церковь в XX веке.

Утреннее заседание чтений было посвящено вопросам устава, дневное — гимнографии и церковной музыке, а круглый стол «Единство в многообразии» — литургическим традициям Древних и Поместных Церквей. Всего в чтениях приняли участие 20 докладчиков из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Краснодара, а также представители Элладской и Болгарской Православных Церквей, Патриаршего экзархата Африки и Армянской Апостольской Церкви.

Чтения открыл иеромонах Далмат (Юдин), руководитель магистерского профиля «Пасторология и литургика» МДА. Он обратил внимание собравшихся на символичность выбранной даты — 30 октября. В этот день Церковь ежегодно поминает многих ученых XX века, пострадавших за веру: выдающегося историка Литургии М.Н. Скабаллановича, скончавшегося в Архангельской ссылке; протоиерея Владимира Рыбакова, умершего в ленинградской больнице после допроса; И.А. Карабинова, расстрелянного в Тобольске. Он также отметил, что научная встреча студентов МДА и ОЦАД постепенно превращается в общероссийское литургическое мероприятие.

Доцент МДА и ОЦАД А.Ю. Никифорова передала теплые пожелания благословенных успехов от ректора ОЦАД протоиерея Максима Козлова. Она напомнила об архимандрите Роберте (Тафте), который в советские годы, когда в России заниматься литургикой стало невозможно, продолжал исследования на Западе, всегда ощущая преемственность от русских литургистов и повторяя студентам: «Каждый, кто увлечен изучением православной Литургии, находится в неоплатном долгу перед плеядой ученых мирового масштаба — представителями предреволюционной русской православной науки. Это Алмазов, Дмитриевский, Голубцов, Карабинов, Красносельцев, Мансветов, Скабалланович… Если кто-то из вас поставил целью изучение Литургии и не знает русского языка, он живет в мире иллюзий».

Фундаментом исследований отца Роберта было ежедневное совершение Литургии, а столпами — сравнительно-исторический метод, привлечение максимально широкого круга рукописных источников и контекстное междисциплинарное изучение богослужения. Об этом же говорили и русские литургисты дореволюционной школы — Дмитриевский, Мансветов и другие. А.Ю. Никифорова подчеркнула, что организаторы видят Мансветовские чтения как интеллектуальную площадку для встречи студентов и преподавателей разных направлений — литургики, библеистики, музыковедения, патрологии, истории искусства — и создания среды, способствующей решению вопросов Литургии в науке и церковной жизни.

Первый, пленарный доклад Н.И. Григорьевой был посвящен жизни И.Д. Мансветова, его вкладу в становление русской литургики и разработке проекта церковно-археологических музеев при духовных учебных заведениях. Этот проект следовал идее немецких университетских учебных музеев, в том числе системе «монументального богословия», разработанной основателем Берлинского музея христианских древностей профессором Фердинандом Пипером. В своей преподавательской деятельности Мансветов уделял особое внимание изучению истории церковного искусства в неразрывной связи с литургической жизнью Церкви. Докладчица представила ранее неизвестный архивный портрет заслуженного профессора МДА и показала место его захоронения на территории Новодевичьего монастыря у Амвросиевской церкви.

А.А. Лукашевич, старший преподаватель МДА, идентифицировал «Марков» — один из старейших чиновникóв Московского Успенского собора — в рукописи Рогожского собрания, на форзаце которой имеется запись: «Сия книжица грешнаго Иосифа, архиепископа Суздалскаго, а мне ее дал старец Макарий, бывши ключарь Марко». Эту находку он обсудил в своем сообщении.

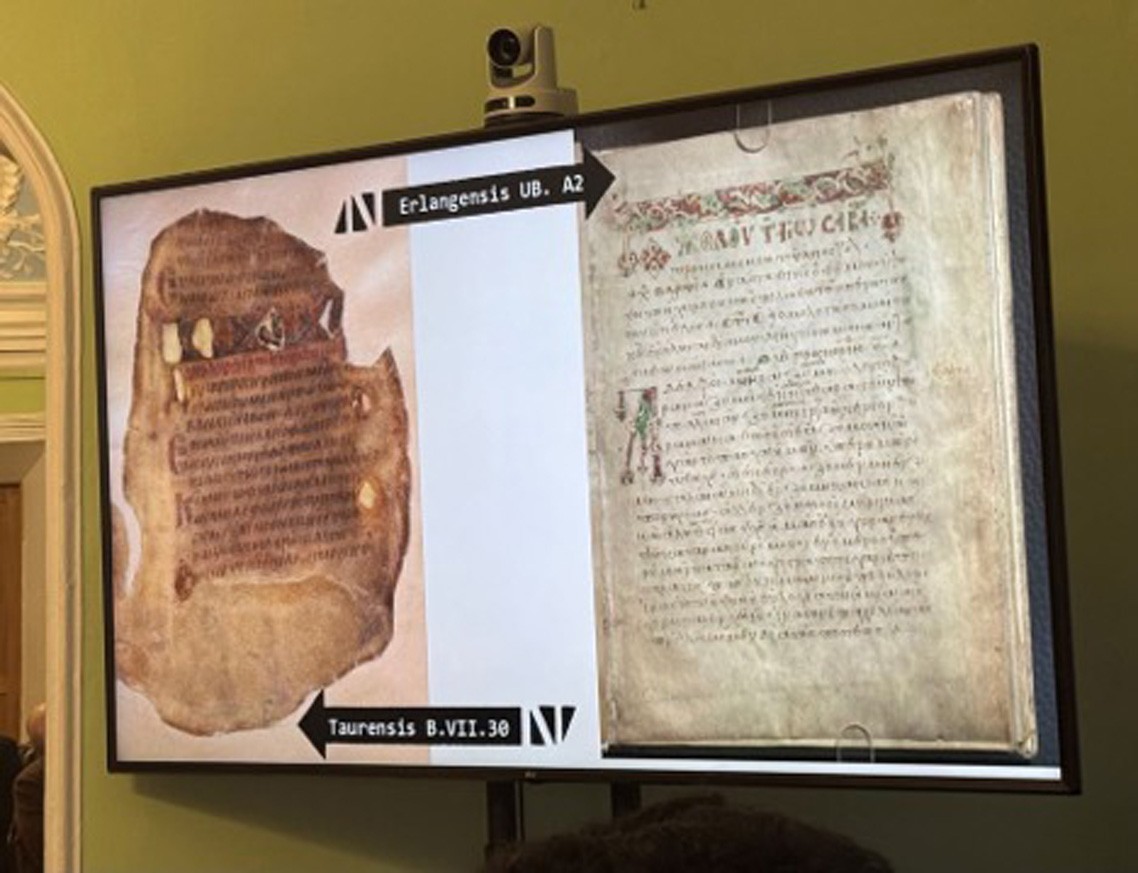

Выступление студента 2 курса магистратуры МДА профиля «Пасторология и литургика» Ф.К. Хвостункова было посвящено вечернему богослужению (9-му часу, вечерне, повечерию) в часословах раннего агиополитского, то есть иерусалимизированного, богослужения Константинополя VI–VII веков, согласно классификации Симеона Фройсхова — ERL.A2 и TUR.B.VII.30. Данный Часослов интересен тем, что содержит многочисленные архаичные черты и является предшественником той редакции, которая была воспринята на Руси в XI веке («средней агиополитской»). Также был рассмотрен Часослов Sinai Greek NE M 46, относящийся к «средней агиополитской» редакции.

В.В. Середенин, студент 2 курса магистратуры МДА профиля «Пасторология и литургика», познакомил слушателей с логикой Окозрительного устава на примере устава из «Обиходника Кириллова монастыря» и поделился размышлениями об эффективности такого подхода к регулированию богослужения на практике: охватывает ли содержание статей «Обиходника» все службы годового богослужебного круга и как его система соотносится с другими редакциями Окозрительного устава.

Студент 4 курса Екатеринодарской духовной семинарии Д.А. Мухин рассказал о своей работе над вопросом регламентации совершения Литургии Преждеосвященных Даров на Руси в XI–XIV веках. Он отметил сложности реконструкции, вызванные малым числом уставных рубрик в служебниках того времени, отсутствием диатаксисов и необходимостью привлечения широкого спектра данных из типиконов и постных триодей. Только сопоставление всех этих источников позволит выявить особенности формирования уставной традиции Литургии Преждеосвященных Даров в древнерусском богослужебном контексте и проследить пути адаптации византийского обряда в славянской среде.

Интересные наблюдения над субботним аллилуарным богослужением представил магистрант 2 курса МДА профиля «Пасторология и литургика» А.А. Нефедов. Он отметил, что в рукописях Октоиха XV–XVI веков, принадлежавших Троице-Сергиевой лавре, отсутствовали мученичные и заупокойные стихиры для исполнения, и выдвинул ряд предположений о том, как уставщики могли выходить из этой ситуации.

Студент 1 курса магистратуры Екатеринбургской духовной семинарии иеродиакон Александр (Шлянин) обсудил в докладе актуальные вопросы расхождения между практикой и Типиконом на примерах изнесения Плащаницы в Великую Пятницу, совершения пассий, совпадения службы иконы Богоматери с попразднством, а также проблемы запричастных концертов и славлений.

Далее выступила И.В. Старикова, доцент Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова, кандидат искусствоведения. Она рассказала о происхождении и разнообразии типов нотации, встречающихся в ранних гимнографических книгах XII–XIII веков; показала, что ранняя знаменная нотация и мелизматические формулы зависели от византийского прототипа, но древнерусские распевщики по-своему использовали византийскую семиографию. Хотя традиции орнаментации с течением веков разошлись в византийской и древнерусской практиках, содержание отдельных структурных элементов и гласовая принадлежность фит могли оставаться неизменными.

Иеромонах Епифаний (Булаев), доцент МДА, кандидат богословия, посвятил доклад текстологическому анализу троичных антифонов степенн по греческим рукописям октоихов и стихирарей X–XII веков и по печатным изданиям. Он выявил поздние правки текста и неточности перевода в славянской традиции и пришел к выводу, что атрибутировать троичны Иоанну Дамаскину или Феодору Студиту не представляется возможным. Сами же троичны, за исключением 8-го гласа, содержат лишь несущественные разночтения.

Студент 2 курса магистратуры МДА профиля «Пасторология и литургика» иеромонах Зиновий (Русаков) поднял проблему происхождения гимнов «Малой подорожной книжки» Франциска Скорины. В частности, он провел сравнение гимнографических текстов раздела «Шестоднев» и канонов с известными памятниками конца XV — начала XVI века: Октоихом Швайполта Фиоля, Псалтирью с «Воследованием», хранящейся в Польской национальной библиотеке, восточнославянским «Шестодневом» XV века из собрания рукописей Свято-Троицкой Сергиевой лавры и Октоихом 1494 года, напечатанным в Цетинье в типографии Г. Црноевича.

Студентка 3 курса СПбГК им. Н.А. Римского-Корсакова по направлению «Древнерусское певческое искусство» А.В. Богданова реконструировала пришедший из Византии чин шествия на осляти, совершавшийся в Вербное воскресенье в XVI–XVII веках и прекративший свое существование в 1687 году, по чиновникам Успенского собора и Новгородского Софийского собора. Докладчица продемонстрировала уникальную рукопись Ирмология, где ирмосы праздника записаны строками, и представила дешифровку распева — строчного многоголосия, выполненную в Санкт-Петербургской консерватории.

Магистрант 2 курса МДА профиля «Пасторология и литургика» М.О. Иванищев рассмотрел структуру службы Великой Субботы на Руси в эпоху Студийско-Алексиевского устава (САУ). Автор пришел к выводу, что имеющиеся рукописи согласуются между собой и следуют традиции САУ, за исключением одного списка, представляющего иную, отличную от САУ, традицию и последование.

Диакон Георгий Чемский, магистрант 1 курса МДА профиля «Пасторология и литургика», сравнил формуляры Пасхи по 15 спискам типиконов и триодей и выявил в них как совпадающие, так и отличающиеся песнопения, представив их полный список в контексте развития пасхального формуляра — от ранней иерусалимской традиции до наших дней.

Студент 1 курса ОЦАД по направлению «Историческая литургика» С.С. Сурцев затронул вопрос смыслового сдвига и механизмов его понимания в отношении Новой, или Фоминой, недели, которая в ранней иерусалимской традиции VII–VIII веков была почти полностью посвящена празднику Пасхи, а в современной практике — событиям уверения Фомы.

В завершение работы секций студент 2 курса ОЦАД по направлению «Историческая литургика» Р.С. Суслов аргументировал возможность атрибуции проповеди на Преполовение Пятидесятницы, ранее приписываемой Иоанну Златоусту, неизвестному автору, жившему в V веке в Каппадокии, и обсудил вероятность возникновения самого праздника в первой половине IV века в Константинополе.

В дискуссиях приняли участие протоиерей Георгий Крылов, И.В. Старикова, иеромонах Далмат (Юдин), преподаватели и студенты МДА и ОЦАД.

После обеда студенты МДА Ф.К. Хвостунков и М.О. Иванищев провели задуманный ими и организованный круглый стол «Единство в многообразии», где представители Армянской Апостольской Церкви, Африканского Экзархата, Болгарской и Элладской Православных Церквей рассказали о своих литургических традициях. Все выступающие осветили вопросы языка их Церкви и понимания верующими богослужения, структуры совершения служб суточного круга, особенностей совершения процессии Великого входа и поминовения на нем, практики подготовки к исповеди и причастию, праздников, которых нет в России, рассказали об участии верующих в пении и исполнили песнопения на армянском и греческом языках.

Обширную лекцию об Армянской Апостольской Церкви, чей уникальный обряд сохранил древние иерусалимские корни и следы взаимодействия с традициями Византии и Запада, представили иподиакон Вартан Погосян, специалист в сфере национальных и религиозных отношений Российской и Ново-Нахичеванской епархии ААЦ, и магистрант ПО МДА профиля «Пасторология и литургика» архидиакон Давид Оганнисян. Слушателей тронуло особое почитание в Армении переводчиков Библии на армянский язык Месропа Маштоца и Саака Партева, а также поэта Григора Нарекаци и высоко торжественное празднование освящения мира.

Представители Элладской и Болгарской Православных Церквей студент магистратуры ОЦАД Николаос Димитриу и студент бакалавриата МДА Мартин Маринов в своих докладах показали единство внутри византийской традиции, которая, имея единый корень, по-разному расцветала на византийской и славянской почве. Так, к примеру, Великий вход в обеих Церквах совершается по периметру всего храма в воспоминание о переносе Святых Даров из отдельно стоящего в древности помещения в храм, при этом в Болгарии по сей день на Великом входе поминается «царь- освободитель», то есть российский император Александр II, деятельно способствоваший освобождению Болгарии от Османского владычества.

Служение Африканского экзархата Русской Православной Церкви, о котором рассказал студент бакалавриата МДА Тимофей Банту, являет миру сегодня, как византийская литургическая традиция находит свой дом, осмысляется и живет в сердцах народов Африки, обогащаясь новыми красками и свидетельствуя о подлинной соборности Православия на французском и греческом языках, а также суахили, лингала, киконго и чилуба.

Круглый стол показал, что единство — это не унификация, но синергия, где многообразие усиливает целое, подобно тому как разные голоса в хоре создают неповторимую полифонию, воспевающую единого Бога.

В завершение программы Н.И. Григорьева в продолжение своего утреннего доклада провела гостям МДА увлекательную экскурсию по Церковно-археологическому кабинету.

Организаторы чтений благодарят ректора МДА епископа Кирилла и ректора ОЦАД протоиерея Максима Козлова за всестороннюю молитвенную и практическую поддержку инициативы и надеются на продолжение научно-образовательных литургических встреч.

Отзывы преподавателей и студентов о мероприятии:

«Вы смогли организовать чудесную атмосферу для обмена опытом! Я видела и слышала, как ребята с воодушевлением общались между собой и с профессионалами, это дорогого стоит! Мне всегда хотелось найти родственные души на ниве исследований в студенческие годы… Дай Бог, чтобы Мансветовские чтения стали ежегодным событием!»

Е.Д. Крюкова, выпускница ПСТГУ

«Сердечно благодарю вас за такую большую работу по сплочению двух ведущих московских школ! Очень радостно было сослужить сегодня, в особенности понравилось византийское пение!»

иеромонах Зиновий (Русаков), студент 2 курса магистратуры МДА

«Для меня радость провести день рядом с Преподобным и в кругу единомышленников…»

Е.Н. Никулина, доцент ПСТГУ

«Сердечно благодарю Московскую духовную академию за очень теплый прием и организаторов конференции за возможность выступить с докладом! Было очень интересно слушать все ваши доклады и выступления, особенно пение на богослужении и заседаниях! С нетерпением жду очередной возможности встретиться и обсудить актуальные вопросы литургики!»

иеродиакон Александр (Шлянин), студент 1 курса магистратуры Екатеринбургской духовной семинарии

«Ребята очень талантливые, я уже всем рассказала, как мне повезло послушать их. Доклады были очень интересные и полезные, я для себя много важного открыла в сфере устава! Еще и организовывали все очень хорошо! Передавайте огромную благодарность! Ну и, конечно, пение великолепное!»

А.В. Богданова, студентка 3 курса СПбГК им. Н.А. Римского-Корсакова по направлению «Древнерусское певческое искусство»

«Спасибо Вам большое, что вытянули нас из привычной обстановки и поселили в такой замечательной гостинице, приобщили к такой замечательной конференции и службе, на которых мы узнали много нового, за то, что выводите нас в свет и всячески стараетесь поднять наш уровень! Мы это очень ценим!»

Н.Г. Жеваев, студент 2 курса ОЦАД

«Прежде всего хотелось бы поблагодарить всех причастных к организации и научной части, и литургической, и творческой! …очень благодарна за участие в собрании историков литургики! Это очень помогает развиваться в своей музыкальной области».

И.В. Старикова, доцент Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова

«Очень вам признательна за приглашение! Столько всего нового, полезного и интересного. Особенная благодарность за организацию: и поселили, и накормили, и духовно обогатили. Спаси Господи! Σας ευχαριστώ από της καρδιάς μου!»

монахиня Афанасия (Герман), насельница Свято-Троицкого Стефано-Махрищского ставропигиального монастыря, студентка 2 курса ОЦАД

MThA Press Office